【マルバツ一問一答:100問】午後問題 – 第60回理学療法士国家試験 編

【午後問題 – 第60回理学療法士国家試験】マルバツ一問一答:100問

理学療法士国家試験の攻略に向けて国試の過去問を解く上で、最低限これだけの知識があれば

✔ 第60回理学療法士国家試験の問題の合格点に達することができる

ような学習教材(問題集)を作りたいと考えて、今回のPT国試⚪︎×一問一答(1問1答)を作成しました。

2026年2月に施行される

・第61回学療法士国家試験

の対策としてお役に立つことがありましたら幸いです。

また、国試対策として、過去5〜10年分の過去問を分析されている受験生の方もいるのではないかと思います。

そのため、2026年2月の国試以降に国試を受験される方にも、ご活用いただけますと幸いです。

【PDF版・印刷用】

マルバツ一問一答:午後問題(PM)- 第60回理学療法士国家試験

赤シートなどを使って何度も問題にチャレンジする中で、苦手な問題を把握し、苦手を克服するために必要事項を書き込みして、理学療法士国家試験対策のための世界に1つだけのオリジナルの教材を作成してみてください。

この教材を使ってくださったPT学生の方が、目指すべく理学療法士国家試験で実力を発揮し、無事に合格されますように

PT国試⚪︎×(マルバツ)一問一答 100問 – 第60回理学療法士国家試験 編をダウンロード:

【午後問題】 PT国試⚪︎×(マルバツ)一問一答:第60回理学療法士国家試験 編(2025年2月施行)| 無料ダウンロード

書き込みをたくさんしたい場合には、普通に印刷して使っていただくといいかと思います。

その際に、間違えた問題や苦手な問題に関連する情報をルーズリーフなどにまとめて、見開きページとしてまとめることで、国試前に役に立つ自分だけの苦手ノートを作れるのではないかと思います。

また、電車で通学中の勉強用などとして使うなどの持ち運び重視の方は、PDFを「ブックレット」として印刷すると、携帯性と収納性に優れた教材になるのではないかと思います。

【更新状況】

初版:2025年5月31日

PT国試⚪︎×(マルバツ)一問一答のプリントの誤植・間違いの報告や、リクエストなどありましたら

・@ptotstnews_blog(Xアカウント)

のXアカウントにその旨をコメントいただけますと幸いです。

【Web版】マルバツ一問一答 100問:午後問題

– 第60回理学療法士国家試験

【更新状況】

公開日:2025年5月31日

最終更新:2025年5月31日

スマホ・タブレットなどで閲覧されている方の利便性を考え、以下に一問一答を掲載しておきます。

赤シートなどを使って、ウェブ上でも一問一答できるのではないかと思います。

出典:

厚生労働省

第60回理学療法士国家試験、第60回作業療法士国家試験の問題および正答について

第60回理学療法士国家試験及び第60回作業療法士国家試験の合格発表について

に公開されている資料内の文章・図などを一部引用・改変して作成

1. 80 歳の女性。右変形性股関節症に対し人工関節全置換術を施行。1 週間が経過し、歩行器での移動が可能となった。

本症例に Daniels らの徒手筋力テストに基づき、左中殿筋の段階 4 の評価を行う際の適切な測定方法は、骨盤が回旋しないように固定する ことである。

⚪︎

2. 6 歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を下の画像に示す。

疑うべき疾患は、発育性股関節形成不全 である。

×:Perthes 病

3. 上記の問題の 6 歳の男児に対して、この時期の理学療法で正しいのは、

対称的な座位バランス練習や、坐骨結節で負荷できる下肢装具での歩行練習 などである。

⚪︎

4. 70 歳の女性。急性心筋梗塞で入院した。身長 160 cm。体重 70 kg。安静時心拍数 70/分。

安静時血圧 130/70 mmHg。心臓超音波検査にて低左心機能(LVEF < 40 %) が指摘されている。

Karvonen 法(k = 0.5)を用いて計算した全身持久力運動の目標心拍数は、120/分 である。

×:110/分

目標心拍数 = (220 – 年齢 – 安静時心拍数) × 運動強度 + 安静時心拍数

= (220 – 70 – 70) × 0.5 + 70

= 110

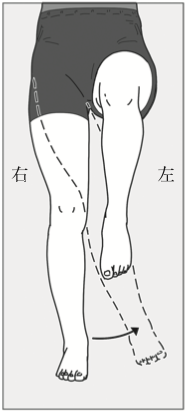

5. 関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準 1995 年)に従って下の図

のように背臥位で右股関節の可動域を測定する際には、股関節が外旋しないようにする ことが正しい。

⚪︎

6. 70 歳の男性。食道癌術後に集中治療室に入室中。

平均動脈圧 80 mmHg の時には、積極的に離床 を行ってもよい。

⚪︎

7. 75 歳の男性。間質性肺疾患で入院中。安静時も頻呼吸で、頸部の呼吸補助筋活動が亢進し、吸気時の胸骨上切痕および鎖骨上窩の陥凹を認める。

この患者に対する理学療法で最も適切なのは、徒手的な胸郭可動域の拡大運動を行う ことである。

⚪︎

8. 30 歳の男性。右腱板損傷の修復術後 6 か月。下の図

に示す方法で等張性筋力増強運動を行っている。

このトレーニングで対象となる筋は、前鋸筋 である。

×:棘下筋

9. 70 歳の男性。Parkinson 病。Hoehn & Yahr の重症度分類ステージ III。歩行時にたびたびすくみ足や小刻み歩行からの突進を生じる。

この患者の歩行練習で適切なのは、等間隔の線を踏みながら歩行する ことである。

⚪︎

10. 58 歳の男性。胸髄の脊髄腫瘍摘出術後、両下肢に明らかな運動麻痺、表在感覚障害はないが、深部感覚に重度鈍麻がみられた。開眼すると立位保持可能だが、閉眼するとふらついて倒れそうになる。

また、歩行時にもふらつきがあり、踵打歩行が認められる。

運動療法で適切なのは、Frenkel 体操 である。

⚪︎

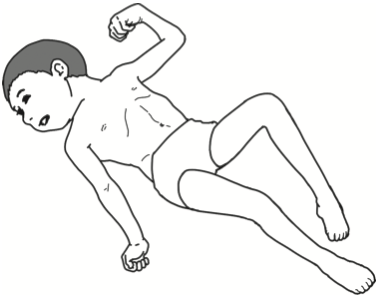

11. 5 歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺である。背臥位で下の図のような姿勢を示す。

影響しているのは、緊張性迷路反射 である。

×:非対称性緊張性頸反射

12. 32 歳の男性。交通事故で 4 週前に右大腿骨を下の図のように遠位部で切断した。

今後、大腿義足を作製する。

切断側の身体計測で正しいのは、大腿長は坐骨結節から断端末までの距離であることと、切断肢側の力源となる実質的な長さを確認するために 機能的断端長を測定する ことである。

⚪︎

13. 75 歳の男性。糖尿病性腎症のため維持血液透析中。

この患者の運動耐容能を評価する検査は、HRV〈Heart Rate Viability〉である。

×:心肺運動負荷試験〈CPX〉

14. 77 歳の女性。自宅で転倒し救急車で搬入。右大腿骨頸部骨折に対し、人工骨頭置換術が施行された。術後の右股関節は背臥位で外旋位を呈していた。翌日に患者が右足の筋力低下を訴えたため、MMT を評価したところ右足関節背屈筋 0 であった。

右足関節背屈筋力低下に対する物理療法で適切なのは、電気刺激療法 である。

⚪︎

15. 62 歳の男性。転倒し前額部を強打し、脊髄損傷と診断された。

受傷後 3 日目の key muscle の MMT は両側三角筋 4 、肘屈筋 5 、肘伸筋 2 、手関節背屈筋 3 、中指末節屈筋 0 、小指外転筋 0 、下肢筋 0 。両側乳頭部以下の触覚と痛覚は脱失。肛門の随意収縮と感覚は保たれていた。

この患者の ASIA 機能障害尺度[ASIA Impairment Scale〈AIS〉]は、A である。

×:B

肛門の随意運動・感覚があるので A ではない。

C にも思えますが、国試の正答から推論すると、下肢の全ての主要な筋が完全に麻痺(MMT 0)しており、損傷レベル以下に当たる上肢の主要な筋(肘伸筋・中指末節屈筋・小指外転筋)も MMT 2 以下で、全体として損傷レベル以下に有意な運動機能の温存が見られない。したがって、この状態は「感覚は(いくらか)保たれているが、運動機能は温存されていない」ので B と判断。

16. CBR マトリクスに含まれる項目は、教育と エンパワメント である。

⚪︎:CBR – Community-Based Rehabilitation

17. 要介護者を対象としたケアプラン第 1 表に記載される項目は、サービス担当者会議の要点 である。

×:総合的な援助の方針

18. ICDは、国際疾病分類 である。

⚪︎:ICD – International Classification of Diseases

19. 診療報酬は通常、4年 ごとに改定される。

×:2年

20. 短下肢装具で自立歩行が可能な二分脊椎児。該当する機能残存レベルの上限は、L 4 である。

⚪︎

21. 20 歳の男性。 1 か月前に転倒し、疼痛は軽減したが右膝関節の不安定感があり来院した。

実施した検査を下の図に示す。

矢印は検査者が力を加えた方向を示す。

この検査の対象は、前十字靱帯 である。

×:後十字靱帯

22. 褥瘡の危険因子として、

低栄養、体動の減少 、局所的な圧迫、骨の突出部位の他に、血圧の上昇 がある。

×:血圧の上昇は褥瘡の危険因子ではない

23. 腰椎椎間板ヘルニアの疼痛誘発テストとして、Bragard テスト がある。

⚪︎

24. 関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準 1995 年)に基づく関節角度測定の運動方向と参考可動域角度の組合せでは、胸腰部屈曲は 35度 である。

×:45度

25. Parkinson 病でみられるのは、姿勢反射障害 である。

⚪︎

26. SF-36 の下位尺度として、

活力、体の痛み、全体的健康観、社会生活機能の他に、栄養状態 が含まれる。

×:栄養状態はSF-36 の下位尺度に含まれない

27. Down 症候群に特徴的な二次障害として、

体幹の側弯、股関節の脱臼の他に、環軸関節の亜脱臼 がある。

⚪︎

28. アミロイドの沈着は、Alzheimer 病 でみられる。

⚪︎

29. 原発性骨粗鬆症の診断基準に含まれる脆弱性骨折の部位は、椎体 である。

⚪︎

30. 距腿関節と下橈尺関節は、運動軸が 2 つ の関節である。

×:1 つ

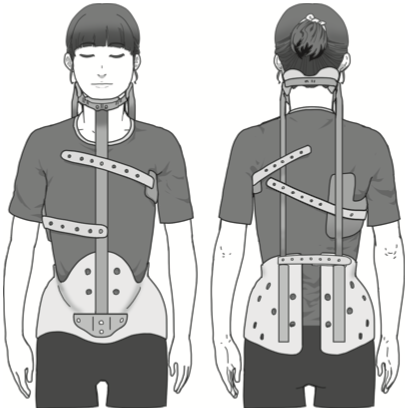

31. 15 歳の女子。検診で体幹前屈による肋骨の突出を認め受診した。レントゲン検査で胸椎に 30 度の Cobb 角を認めた。処方された体幹装具を下の図に示す。

この装具の名称は、Jewett 装具 である。

×:Milwaukee 装具

32. 末梢動脈疾患では、下肢切断 が必要になることがある。

⚪︎

33. 糖尿病患者に対する運動療法は、インスリン抵抗性を 悪化 させる。

×:改善

34. 急性心筋梗塞の胸痛の特徴では、冷汗 を伴うことが多い。

⚪︎

35. 「退院後は何をしますか」という質問は、患者との面接時における 閉ざされた質問 である。

×:開かれた質問

36. ステロイドの副作用として、大腿骨頭壊死 がある。

⚪︎

37. 正常成人の立位姿勢で持続的に活動している筋は、ヒラメ筋 である。

⚪︎

38. 大腿義足歩行の立脚中期で体幹の義足側への側屈がみられた。考えられる原因として、ソケット外壁の高さが不足していることや、義足側股関節外転筋群に筋力低下 があることなどが考えられる。

⚪︎

39. 災害リハビリテーション支援では、理学療法士は 災害復興期 から活動を開始する。

×:災害発生直後(発災時)

40. 神経伝導検査で F 波の潜時延長と出現率減少がみられる疾患は、Guillain-Barré 症候群 である。

⚪︎

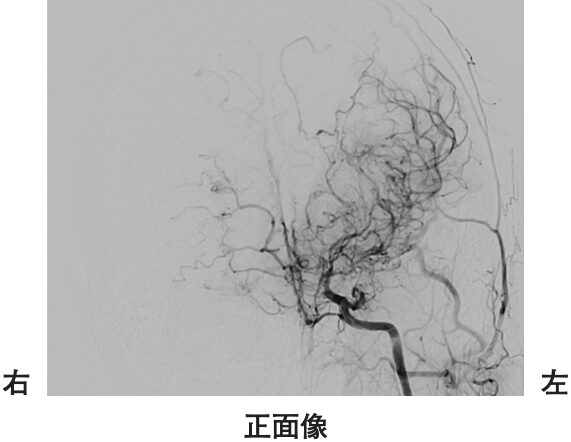

41. 25 歳の女性。 1 か月ほど前から熱いラーメンを吹いて冷ましていると右の手足に力が入らなくなる症状が数分続くことがあったが、その後回復したため様子を見ていた。数日前にも同様の症状があり、心配になり病院を受診した。既往歴に特記 すべきことはない。

脳血管造影検査の正面像および側面像を下の画像に示す。

この患者で疑う疾患は、もやもや病 である。

⚪︎

42. ジストニアの神経筋疾患の患者に対しては、筋電図バイオフィードバック の理学療法が行われる。

⚪︎

43. 髄膜刺激徴候を誘発しやすい体位は、腹臥位 である。

×:長座位

44. 脳の領域と機能の関連として、縁上回は、空間的構成 機能に関連する。

⚪︎

45. 脳の領域と機能の関連として、前頭前野は、行動の抑制 機能に関連する。

⚪︎

46. 顔面の皮膚感覚を支配する脳神経は、第 IV 脳神経 である。

×:第 V 脳神経

47. Wernicke-Mann 肢位の特徴として、膝関節は 屈曲位 である。

×:伸展位

48. 診療記録において、患者は 自分の診療記録の開示を請求 できる。

⚪︎

49. 感染症対策において、使用後の手袋は 裏返し にして捨てる。

⚪︎

50. 骨代謝では、骨芽細胞が分化して 破骨細胞 になる。

×:骨細胞

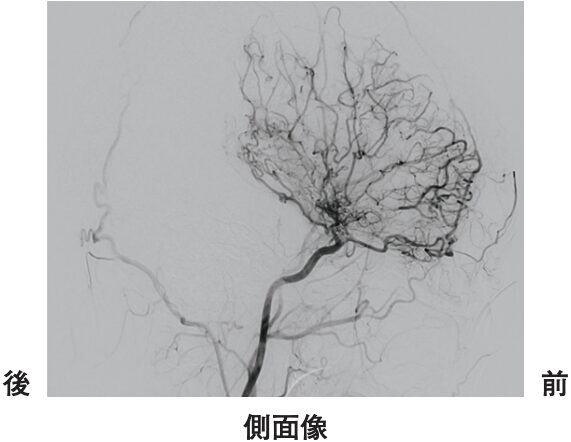

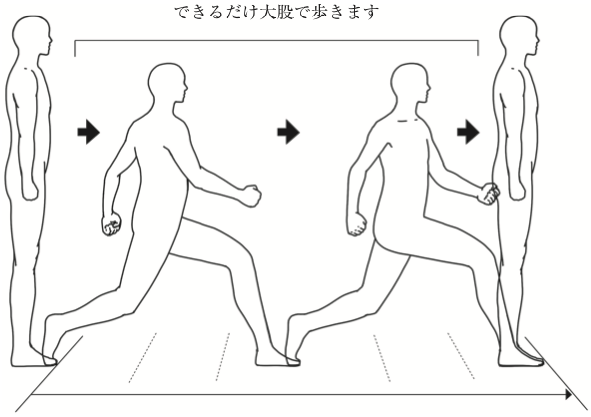

51. 介護予防事業におけるスクリーニングテストを下の図に示す。

このテストで確認可能なのは、メタボリックシンドローム である。

×:ロコモティブシンドローム

52. 腕尺関節は、楕円関節 である。

×:らせん関節

53. 味覚を支配する脳神経は、副神経や 舌咽神経 である。

⚪︎

54. 胃の幽門には、弁 がある。

⚪︎

55. 平衡聴覚器の蝸牛は、中耳 にある。

×:内耳

56. 小円筋の停止部は、上腕骨の大結節 である。

⚪︎

57. 大脳脚は、皮質脊髄路 に含まれる。

⚪︎

58. 内頸動脈の分枝は、舌動脈 である。

×:眼動脈

59. 門脈に流入する血管は、奇静脈 である。

×:脾静脈

60. 心筋には、ギャップ結合 がみられる。

⚪︎

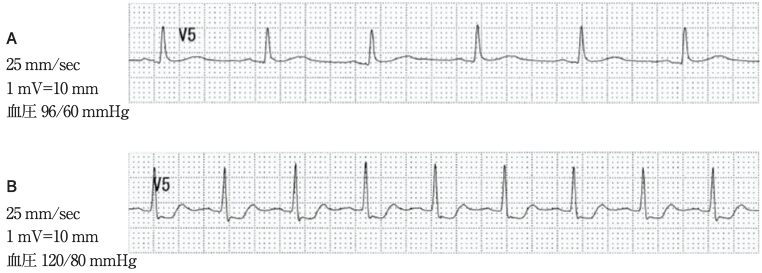

61. 75 歳の男性。体重 75 kg。慢性心不全。運動療法中の心電図を以下の画像に示す。

A は運動開始前、B は自転車エルゴメーター30 W 負荷の運動療法中である。

心電図の B では ST の上昇 を認める。

×:ST の低下

62. 筋紡錘の求心性線維は、Ia と III である。

×:II

63. 体温調整の仕組みとして、体内の熱は、吸気 から放散される。

×:呼気

64. 嫌気性解糖では、グルコース はピルビン酸から乳酸に変換される。

⚪︎

65. 副交感神経の作用で分泌が促進されるのは、涙腺や 舌下腺 である。

⚪︎

66. アルカローシスをきたすのは、下痢 である。

×:嘔吐

67. 体液性免疫で作動するのは、好中球 である。

×: B細胞

68. 排便中枢は、第2~4仙髄 である。

⚪︎

69. 肩甲骨の筋である僧帽筋下部線維は、肩甲骨の 上方回旋 に作用する。

⚪︎

70. 膝関節屈曲の最終可動域に近づくにつれ、転がり運動 となる。

×: 滑り運動

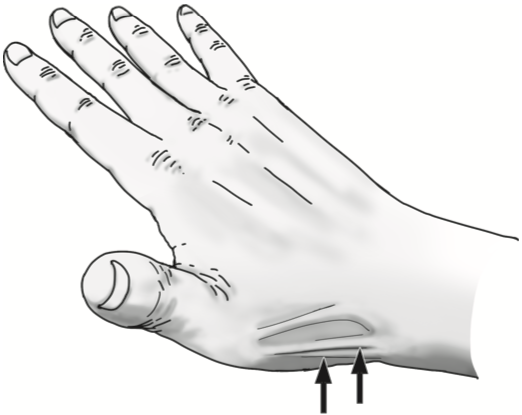

71. 母指を橈側外転させた右手を下の図に示す。

矢印の腱は、短母指伸筋と 長母指伸筋 である。

×:長母指外転筋

72. 努力性呼気時に働く筋として、内肋間筋後部、肋下筋、腹直筋、内腹斜筋がある。

また、外肋間筋 は努力性呼気時に働く筋に含まれない。

⚪︎

73. 上腕二頭筋は、前腕回外 に作用する。

⚪︎

74. 運動学習の過程には、小脳 が関与する。

⚪︎

75. 免疫反応で最初に産生されるのは、IgE である。

×:IgM

76. 過形成は、刺激がなくなれば 停止 する。

⚪︎

77. リンパ浮腫への対応では、患肢の皮膚を 保湿 する。

⚪︎

78. アポトーシスでは、細胞死は 局所性 に認められる。

×:散在性

79. 無意識のなかに抑え込まれた欲動が精神症状として現れると想定し、その葛藤を明らかにすることによって症状の改善を目指すのは、来談者中心療法 である。

×:精神分析療法

80. 以下の記憶の分類

「遠隔記憶・近時記憶・作動記憶〈ワーキングメモリー〉 ・即時記憶・手続き記憶」

の中では、数字の順唱によって評価できる記憶で最も適切なのは、作動記憶〈ワーキングメモリー〉である。

×:即時記憶

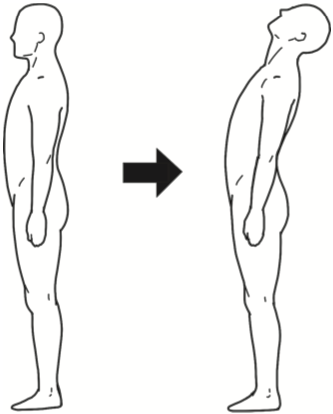

81. 体幹の伸展運動を下の図に示す。

伸展を制動する靱帯は、棘間靱帯 である。

×:前縦靱帯

82. Erikson の心理・社会的発達論で高齢者が克服すべきなのは、同一性 である。

×:統合

83. 深部感覚障害で陽性となるのは、Kernig 徴候 である。

×:Romberg 徴候

84. 小脳障害でみられる症候は、筋緊張低下や ジスメトリー である。

⚪︎:ジスメトリー – 運動の目標に対する距離や方向を正確に判断できない状態

85. 嚥下機能で反回神経麻痺により障害される期は、咽頭期 である。

⚪︎

86. 以下の反射

「吸啜反射・Galant 反射・手掌把握反射・足底把握反射・交叉性伸展反射」

の中で、出生後、消失するのが最も遅いのは、交叉性伸展反射 である。

×:足底把握反射

87. 多発性硬化症は、MRI 検査 が診断に有用である。

⚪︎

88. AED による電気的除細動の適応となるのは、心室細動や 心室頻拍 などである。

⚪︎

89. 神経ブロックにおいて、星状神経節ブロックの合併症に 嗄声 がある。

⚪︎

90. 女性に有病率の高い疾患として、関節リウマチ がある。

⚪︎

91. 腰椎椎間板ヘルニアでは、脱出髄核は 吸収される ことがある。

⚪︎

92. くも膜下出血の早期診断で優先度の高い検査は、頭部 CT 検査 である。

⚪︎

93. 脳血管障害のうち、日本で 2021 年以降に発症数が最も多いのは、脳出血 である。

×:脳梗塞

94. Duchenne 型筋ジストロフィーは、遺伝性疾患 である。

⚪︎

95. 尿毒症は、混合性アシドーシス を示す。

×:代謝性アシドーシス

96. 周術期の肺塞栓症は、下肢の静脈血栓が原因となることが多く、歩行開始時に発症しやすい。

症状としては、吸呼吸難が起き、突然死のリスクが高いのが特徴である。

また、肺塞栓症の予防のために安静臥床とするのは 誤り である。

⚪︎

97. 自殺危険率の高いうつ病患者の特徴として、精神科入院歴、不安障害の合併、薬物依存の合併、自殺企図の既往などが挙げられる。

女性 という因子は、自殺危険率の高いうつ病患者の特徴ではない。

⚪︎

98. 常染色体のトリソミーで引き起こされる疾患は、von Recklinghausen 病 である。

×:Down 症候群

注:von Recklinghausen 病(フォン・レックリングハウゼン病)- 神経線維腫症Ⅰ型(指定難病34)

99. うつ病の症状の1つとして、無価値感 がある。

⚪︎

100. 強迫症〈強迫性障害〉では、強迫観念を 合理的 であると認識している。

×:不合理

以上、午後問題 – 第60回理学療法士国家試験編のマルバツ一問一答 100問です。

【マルバツ一問一答:第60回理学療法士国家試験 編】

【理学療法士国家試験の過去問をダウンロード】

:【過去問アーカイブ】理学療法士国家試験(PDF一括・個別ダウンロード)

【卒業研究などの研究テーマ探し】